Frankfurt, capital financiera de Alemania y sede del Banco Central Europeo, vive alrededor del río Meno —de ahí su nombre completo: Fráncfort del Meno—.

En la moderna y fotogénica Willy-Brandt-Platz se alza el gran símbolo del euro: enorme, brillante y rodeado de rascacielos de cristal que reflejan la luz de la mañana.

Un paseo junto al río Meno en un día tan claro y luminoso como este merece mucho la pena. Es temprano y la ciudad todavía no ha despertado del todo.

La icónica Römerberg, con su colección de edificios de entramado de madera que parecen sacados de un escenario navideño, es mi lugar favorito de la ciudad. La luz, el cielo azul y los colores pastel crean una postal perfecta.

En las calles colindantes descubro preciosos edificios con tejados puntiagudos, esa arquitectura tan típicamente alemana que parece salida de un cuento.

El Museo de la Caricatura se encuentra frente a la catedral. La ciudad fue duramente bombardeada el 18 y el 22 de marzo de 1944, y gran parte del centro histórico quedó destruido.

La Catedral de San Bartolomé resistió parcialmente. Aunque sufrió incendios y daños graves —su techo se derrumbó y parte del interior quedó reducido a escombros—, su torre principal se mantuvo en pie, convirtiéndose en un símbolo de la fortaleza de Frankfurt. Dicen que, entre las ruinas y el humo, su silueta seguía visible, como un recordatorio silencioso de la ciudad que se negaba a desaparecer.

Después de la guerra, los habitantes participaron activamente en su reconstrucción, piedra a piedra, como un gesto de esperanza y memoria. Hoy, al entrar, se percibe esa mezcla de solemnidad y resiliencia que envuelve los lugares que han sobrevivido al fuego.

Entro un momento en la librería Oxfam, siempre un buen lugar para perderse entre libros con historia.

En el Altstadt visito el mercado Kleinmarkthalle, un festín de frutas, verduras, panes y aromas locales.

Otro de mis objetivos esta mañana es la casa natal de Goethe, el escritor más célebre de la ciudad, nacido el 28 de agosto de 1749. Empiezo el recorrido por la cocina, amueblada con artilugios de otra época. En la biblioteca, unos dos mil libros descansan frente a un escritorio magnífico. En el gabinete de pintura cuelga la colección familiar de cuadros, y en el dormitorio del poeta me detengo frente a un mueble con delicadas tacitas.

La habitación de Cornelia, su hermana, está decorada con un papel azulado y cálido; un pequeño escritorio invita a escribir junto a la ventana. El salón gris, o cuarto de música, completa la visita con su elegancia serena.

La habitación de Cornelia, su hermana, está decorada con un papel azulado y cálido; un pequeño escritorio invita a escribir junto a la ventana. El salón gris, o cuarto de música, completa la visita con su elegancia serena.

Frente al Museo Goethe, encuentro el Picknick, un restaurante vegano con una pared llena de teteras y deliciosos crêpes. Desayuno rodeada de toques turcos y un ambiente acogedor.

Ya de regreso al centro, descubro Motel a Miño, una tienda repleta de tazas bonitas —difícil resistirse a no llevarse una—.

El paseo continúa por el parque y el barrio Westend, donde los museos se asoman al paseo fluvial. Uno de ellos, con un dinosaurio frente a la entrada, me arranca una sonrisa antes de volver al ritmo tranquilo del río.

NOTA LITERARIA

En una de mis newsletters de los domingos, en la sección Entre líneas, compartía un pensamiento que me vino a la mente sobre los escritores alemanes: los que he leído y los que aún esperan en mi lista.

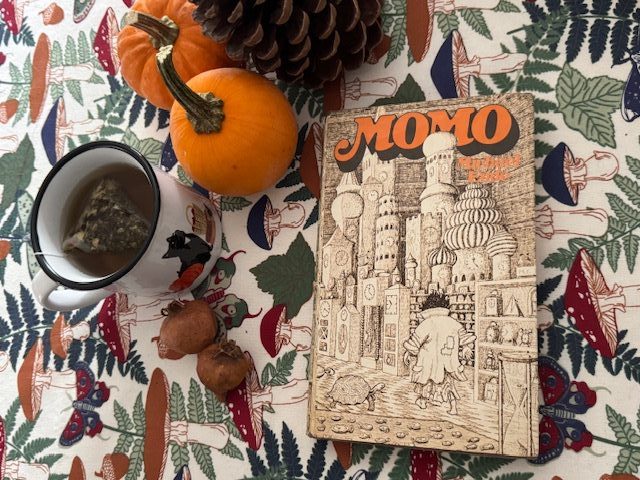

Hoy quiero mencionar uno de los libros más importantes de mi niñez, Momo, del escritor alemán Michael Ende.

Momo y su historia me robaron el corazón: una niña que, con la fuerza de la escucha y la ternura, se enfrenta al robo del tiempo. Un libro lleno de valores, imaginación y una mirada luminosa sobre lo verdaderamente importante.

Quizás por eso, mientras camino por Frankfurt bajo este cielo soleado, pienso que viajar —como leer— también es una forma de cuidar nuestro tiempo.

2 respuestas

Muy intersante. Momo fue uno de los primeros libros que leí cuando estaba en Alemania. Tu relato me recordó aquella época. Muy interesante. Gracias por compartir.

A ti por leerme, Momo es tan bonito.